新形势下如何认定信托通道业务法律效力之裁判研究系列

2019-09-29

2019年8月7日,最高院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要(征求意见稿)》(“《九民纪要(稿)》”),其中第93条对营业信托纠纷案件中“通道业务”的司法处置路径做出指引。

结合现行金融监管规定及目前司法案例来看,第93条对营业信托中通道业务及事务类信托的界定以及其效力认定的指引并非新创,是对现行监管态度及目前司法处置路径的总结与延续,而对于通道安排的效力的认定、受托人的责任范围认定等问题仍未给与明确的指引。

继《2019年全国法院民商事审判工作会议纪要研究系列之营业信托裁判规则解读、反思与建议》总则篇及上篇后,笔者团队结合对金融资管业务的知识梳理及在营业信托纠纷领域的法律服务经验,在本文中尝试对《九民纪要(稿)》第93条(即通道业务的效力认定和责任承担)进行解读、反思与建议,以期有共鸣者指点一二。

一、“通道业务”与“事务类信托”之再审视

《九民纪要(稿)》第93条前半段对“通道业务”及“事务类信托”予以界定,“当事人在信托文件中约定,委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜,自行承担信托风险,受托人仅提供必要的事务协助或服务,不承担信托财产管理职责的,应当认定为事务类信托或通道业务”。下文中,将分别对通道业务及事务类信托的内涵进行梳理、解读。

1.通道业务

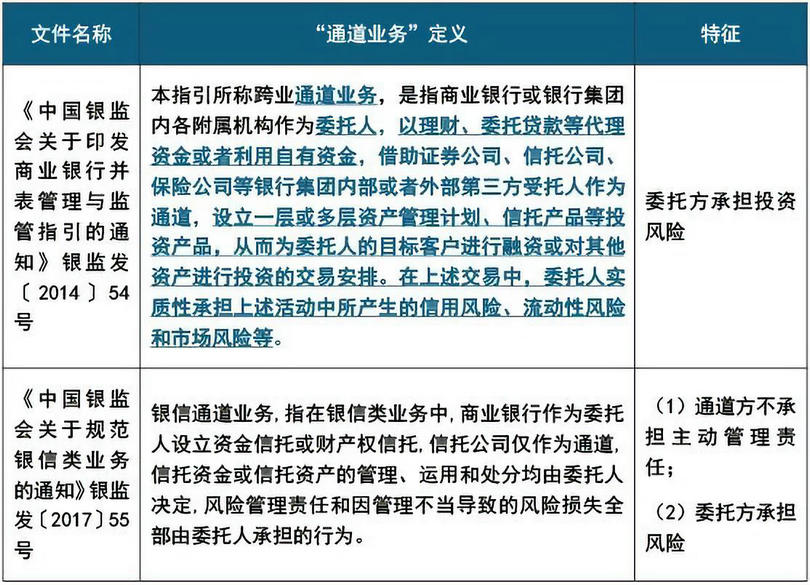

“通道业务”并非严谨的法律概念,一般是对资产管理业务中对受托机构不承担主动管理责任的工具性交易安排的统称,其在不同的资管产品中有不同的表现形式,如其最初于2008年以“银信合作”的形式出现,此后银证合作、银基合作等新型通道业务不断发展。随着各类资产管理业务中通道业务的壮大,监管部门也颁布了一系列的法规政策,对其中通道业务的内涵进行梳理,总结如下:

结合上述文件对通道业务的表述,可以认为通道业务是指“由委托方 (或第三人)确定资金和资产,履行主动管理职责、承担投资风险,受托方(即通道方)按照委托方的投资指令开展业务,不承担主动管理责任,通过合同约定原状返还等条款不承担投资风险的各类业务”[1],无论“通道业务”的表现形式如何,其核心特征之一都是委托方与受托通道机构约定通道机构在具体金融产品和业务中不承担积极、主动管理职责,并且相关风险由委托方承担。[2]

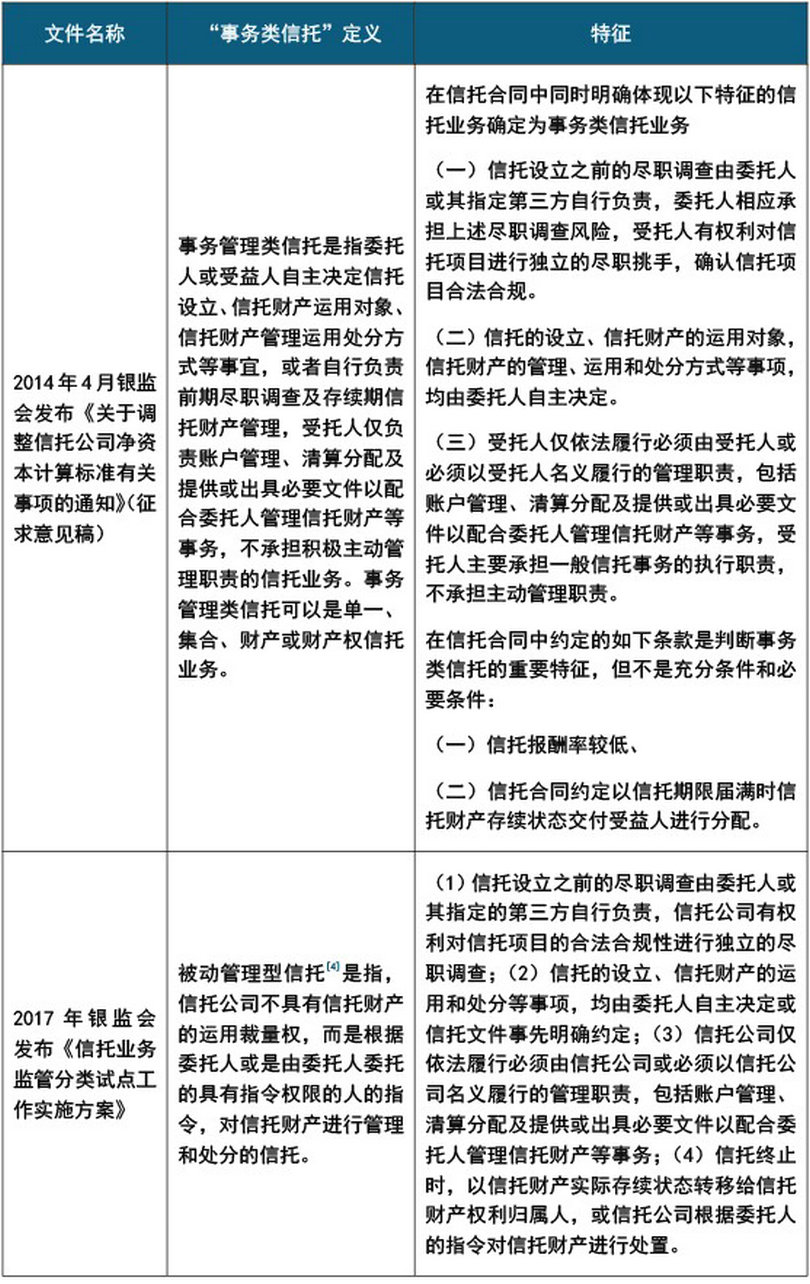

2.事务类信托

于信托业,在我国金融领域分业经营、分业监管的模式下,因信托具有可以横跨资本市场、货币市场进行资产管理交易的制度优势,被商业银行或其他金融机构作为规避监管政策进行投资的载体,由此衍生出大量的信托通道业务。提供“通道业务”的信托,一般称为通道类信托、事务类信托或被动管理类信托等,在学理上通常被归属为被动信托或消极信托[3]。

关于事务类信托的内涵,笔者尝试性对我国现行法律法规中通道业务的内涵进行梳理与总结如下:

综合上述文件对通道业务以及事务类信托的表述,资产管理业务中通道业务的形式较为多元,如银信合作、银证合作、银基合作中均存在通道业务的安排,而事务类信托仅是其中一种涉及通道业务的情形,因此应当认为,《九民纪要(稿)》第93条前半段中所言通道业务的所指情形较为狭窄,仅指事务类信托中涉及的通道业务安排。

但是,第93条对“通道业务”及“事务类信托”的混合起来进行界定的做法不无疑问。

首先,通道业务与事务类信托虽然在特征上存在诸多相似之处,但不宜将二者混为一谈。通道业务并非严谨的法律概念,但事务类信托作为信托的一种类别其中可能涉及不同的通道安排。

其次,从《九民纪要(稿)》第93条的表述来看,该条是就营业信托中的通道安排的认定标准以及结合资管新规对该类通道安排的效力认定的司法处置路径作出的指引,并非针对整个事务类信托。

因此,建议对《九民纪要(稿)》第93条前半段中所言通道业务予以明确,应仅限于事务类信托中涉及的通道业务安排,而非扩展到整个事务类信托,本文也将以此为基础开展论述。

二、“通道业务”之监管

从目的上来看,通道业务最初以银信合作的形式出现,即是为了规避监管,商业银行通过银信合作,借助信托计划将资产从表内放到表外,从而规避银行监管指标的约束。银信理财合作业务中信托公司被禁止开展通道类业务[5]后兴起并发展壮大的银证合作、银基合作等新型通道业务同样带有规避监管进行套利的目的。

对于“通道业务”的监管,2018年4月27日正式颁布生效的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称“资管新规”)中明确了监管部门去通道的监管态度,第二十二条在规定“金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务”。

对于事务类信托,2018年8月21日,银保监会下发《关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》(“《信托监管通知》”),要求“对事务管理类信托业务要区别对待,严把信托目的、信托资产来源及用途的合法合规性,严控为委托人监管套利、违法违规提供便利的事务管理类信托业务,支持信托公司开展符合监管要求、资金投向实体经济的事务管理类信托业务”。

从资管新规第二十二条的文义来看,《资管新规》并未“一刀切”式的完全禁止通道业务,其明确禁止的限于“规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道”(下称“规避监管型通道业务”或“不符合监管要求的通道业务”)。换言之,符合监管要求的通道业务即可能为监管部门所允许。[6]《信托监管通知》中对事务类信托的监管思路与资管新规第二十二条保持一致,并且进一步明确“支持信托公司开展符合监管要求”的事务类信托。

但究竟何为“监管要求”、监管要求具体包括哪些类型,资管新规第二十二条以“列举+概括”的方式首先列举了“投资范围、杠杆约束”两个监管要求,但除此之外是否存在其他监管要求、事务类信托提供何种通道业务会违反监管要求,有待进一步明确。

三、“通道业务”之效力认定

《九民纪要(稿)》第93条后半段对司法实践中认定“通道业务”的效力问题作出指引,“《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第二十二条在规定“金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务”的同时,也明确按照“新老划断”原则,将过渡期设置为截止2020年底,确保平稳过渡。在过渡期内,对通道业务中存在的利用信托通道掩盖风险实质,规避资金投向、资产分类、拨备计提和资本占用等监管规定,或者通过信托通道将表内资产虚假出表等信托业务,如果不存在其他违反法律、行政法规强制性规定的情形,对一方当事人主张信托目的违法违规,应确认无效的诉讼理由,人民法院不予支持。对委托人和受托人之间的责任划分,应当依据信托文件的约定加以处理。”

3.“通道业务”效力认定的“新老划断”

如前所述,《资管新规》第29条按照“新老划断”的原则设置了过渡期至2020年底。从《九民纪要(稿)》第93条后半段的文义表述来看,按照“新老划断”的原则对过渡期届满之前通道安排的效力认定以及过渡期届满之后通道安排的效力认定予以区分是应有之义。

(1)2020年年底过渡期届满之前

针对存量通道安排合同效力的司法认定,2018年4月27日《资管新规》发布后,最高院于2018年6月29日在2015民二终字第401号案[7]中作出回应,最高院认为“(本案所涉信托贷款通道安排)发生在2011年,属上述金融监管政策实施前的存量银信通道业务。对于此类存量业务,《资管新规》第二十九条规定······按照“新老划断”原则设置过渡期,过渡期设至2020年底,确保平稳过渡。据此,案涉《单一资金信托合同》和《信托资金借款合同》系各方当事人的真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,对北大高科公司有关合同无效的上诉请求,依法不予支持”。

据此,除明确违反强制性法律规定的情形外,过渡期内《资管新规》发布以前的存量通道安排即便不符合监管要求法院仍倾向于被认定为有效”。但过渡期满后通道业务合同效力该如何认定?

(2)2020年年底过渡期届满之后

根据《九民纪要(稿)》第93条后半段的表述,应当可以解读为:过渡期届满后,通道安排违反强制性法律规定的应认定为无效,不符合监管要求的通道安排也应认定为无效。通道安排违反强制性法律规定的应认定为无效自不必说,但问题在于:认定不符合监管要求的通道安排的效力为无效的标准如何确定?

2.认定合同效力的法定化标准

(1)违法无效

《合同法》第五十二条规定了五种合同无效的法定情形,其中依据第(五)项认定合同违法无效时,结合相关司法解释的规定,法律依据仅限于“法律、行政法规的(效力性)强制性规定”,并不包括部门规章、规范性文件等监管规定。

《资管新规》第二十二条虽然从行政监管的角度禁止金融机构“为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务”,但从法律位阶来看,《资管新规》属于部门规范性文件,并不属于《合同法》第五十二条第(五)项规定的“法律、行政法规的(效力性)强制性规定”的范畴,不能作为否定通道安排效力的法律依据。

如2018年6月27日最高院在2016最高法民终215号[8]案中认为,“合同效力的司法认定······依据应当是法律和行政法规。本案中,南昌农商行据以主张合同无效的相关监管规定,如《银行间债券市场债券登记托管结算管理办法》(中国人民银行令[2009]第1号)、《证券登记结算管理办法》等,主要是针对证券交易所、证券公司以及证券登记结算机构的管理性规范,不能作为认定合同效力的法律依据”。

因此,对营业信托中通道安排效力的认定,《资管新规》第二十二条不能作为否定通道安排效力的法律依据。但可以预期《合同法》第五十二条第(四)项或《民法总则》第一百五十三条第二款规定的损害公共利益的合同无效,尚有适用的余地。

(2)司法监管化

《资管新规》就资管业务回归“受人之托,代人理财”的本源明确了金融监管目标及指引,对于营业信托的监管影响巨大。对于诸如规避监管型通道业务等监管规则明确禁止的行为,如果金融监管规则不能直接影响相关合同的效力,违规主体的经济利益不受影响,部分监管规则可能变为倡导性规定,金融监管目标也就无法切实实现[9]。

基于此种考量,2017年以来最高院等发布一系列文件[10],强调“充分尊重监管规定和交易规则,依法支持监管机构有效行使监管职能”,“强化司法裁判与行政监管的有机衔接机制”,这预示着司法裁判与金融监管的趋同化,即所谓司法监管化。[11]

同样,在《九民纪要(稿)》发布以后,人民法院报刊载《营业信托纠纷裁判应重视监管作用》的专文,再次强调“在营业信托纠纷领域具体法律规范不足,信托公司在通过格式合同规避自身责任的客观情况下,(法院)更加重视监管规定的作用”[12]。

(3)借道“社会公共利益”认定通道业务之效力

在司法判决中引用《资管新规》等监管规定并无障碍,根据审理案件的需要,经法院审查认定监管规定合法有效的,法院可以将其作为裁判说理的依据。[13]但法院依据《资管新规》的规定直接突破《合同法》第五十二条第(五)项的准据法限缩约束的难度较大,在当前司法监管化的趋势下,法院可能倾向于依据《合同法》第五十二条第(四)项或民法总则》第一百五十三条第二款的规定,利用社会公共利益等不确定性概念[14],通过法律解释,认定通道安排无效。

比如,在(2017)最高法民终529号案[15]中,最高院认为“双方签订的信托持股协议明显违反《保险公司股权管理办法》,损害了社会公共利益,认定为无效”。

又如,在(2018)沪74民终120号案[16]中,上海金融法院认为“2015年4月22日,中国证券监督管理委员会发布《中国证监会通报证券公司融资融券业务开展情况》,该文明确“证券公司不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动,不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利”。该规定虽然并非行政法规,并不符合《合同法》第五十二条第五项规定的无效情形,但其目的在于在2015年特定股市背景下,通过规制场外股票配资、伞形信托的融资融券业务控制金融市场风险,维护正常的经济秩序。此种强监管背景下,双方当事人仍签订以伞形信托加杠杆形式的对外投资为目的的《委托投资管理协议》,属于违反社会公共经济秩序的行为,根据《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第二款规定,应属无效。”

包括上述两个案例,其他如(2017)最高法民申2454号案[17]、(2018)沪74民初585号案中,法院均认定涉案合同虽然不构成《合同法》第五十二条第(五)项违法无效的情形,但因其损害社会公共利益,也被认定无效。

但问题在于“社会公共利益”的内涵并非确定。《合同法》第五十二条第(四)项、《民法总则》第一百五十三条第二款并未对“社会公共利益”的内涵与外延进行界定。[18]以上案例中,法院也未对“社会公共利益”的涵义进行界定。

《九民纪要(稿)》第93条后半段对过渡期先后通道安排有效与无效的简单区分,可能会促使法院利用对“社会公共利益”等不确定概念的解释,实现突破规范层级逻辑的约束,将规章、规范性文件等作为认定合同无效准据法的目的[19],极易导致“一刀切”式的依据监管规则认定通道业务无效,将极大减损司法的可预测性和安定性。

因此,笔者赞同,法院依据监管规定认定通道业务的效力时,仍应进行个案审查,据以认定交易无效的监管规范不能违背基本的法理,不能和高层级法律的规范相冲突,法院在引用监管规范宣告法律行为无效的时候仍然需要保持极大谨慎和克制,并根据个案细致论证其正当性。[20]

据此,相较于《九民纪要(稿)》第93条后半段对过渡期先后通道安排有效与无效的简单区分,笔者建议对无效的认定依据与论证给与更细致的指引,特别是关于“社会公共利益”,需要特别强调“如果(法院)认为违反规章的行为违背公序良俗的,要负有特别的说理义务。为避免公序良俗原则的滥用,可以考虑以适当方式对其进行类型化”[21]。

四、受托人的责任承担

事务类信托中委托方与受托方的责任划分,其核心如何判定受托人义务范围的问题,换言之受托人能否以“通道业务”为由减轻或者免除责任。

1.受托人的义务范围

关于通道业务中受托人的义务范围,法律并没有明确的规定。理论上一般认为,信托中受托人负有信义义务,包含约定的内容和法定的内容,但本质上是法定的,即委托人与受托人可以根据信托文件对受托人的义务进行约定、减免,但是这种约定要受到法院的裁量权的限制。[22]

法律允许当事人通过约定或者取得委托人/受益人同意的方式,减轻受托人的某些义务,降低其注意义务标准,排除某些形式上构成利益冲突行为的违法性;但是,如果允许完全免除受托人的信义义务,信义关系也就无法真正成立,从而损害委托人/受益人的根本利益。[23]

因此,受托人的信义义务可以根据信托文件进行约定、减免,但是不可以根据约定加以完全排除,受托人至少还保留着剩余的、最低限度的管理职责和义务。[24]比如,信托受托人的部分职责是不能通过合同约定完全让渡的,如账户管理、清算分配、提供或出具必要文件、确保交易结构合法合规等。[25]

2.过渡期届满之前受托人责任的承担

关于通道业务中受托人的义务范围及责任承担,目前司法实践中存在与学理上不同的理解,有法院认为委托人与受托人之间是信托合同关系,信托文件规定的义务属于约定义务,受托人的信义义务可以由委托人与受托人通过约定的方式加以排除。

如在(2018)最高法民申3698号案[26]中,二审法院认为,“受托人以按照某银行指示向某公司发放信托贷款的方式正确合理运用和处分信托财产导致的财产收益与损失由信托财产承担;受托人按上述具体运用方向,管理、运用信托财产,即视为受托人已履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。”

也有法院认定在通道业务中,受托人并非仅负有合同义务。如在(2018)沪民终132号案[27]中,二审法院维持一审法院的观点:“与普通投资者相比,专业投资机构在风险管理上更具优势,理应尽到专业投资机构在私募基金的资金募集、资金运用等环节所能够尽到的合理注意义务。万家共赢公司在资金划拨方面未予足够审慎注意,存在疏忽······故而在本案中亦存在一定程度过错,应承担与之相应的责任”。

又如,在(2017)最高法民终880号案[28]中,最高院认为“从法律法规的有关规定看,合同法、信托法以及金融监管部门有关规范性文件规定了委托合同或信托合同受托人应承担的法定履职和尽职义务,即使当事人之间所签订的合同中未作约定,如受托人违反该法定履职或尽职义务并因其过失给委托人造成损失的,亦应根据其过错情形承担相应的民事责任”。

据此,过渡期届满之前,对于事务类信托中所涉通道安排,法院可能会延续上述裁判路径支持受托人以“通道业务”为由减免责任。

3.过渡期届满之后受托人责任的承担

过渡期届满之后,对于经法院认定为符合监管要求的通道业务或有一定正当需求的通道业务,预计法院仍会延续此前的裁判路径处理受托人义务范围以及受托人是否妥善履行义务的认定,从而确定受托人的责任承担;但对于不符合监管要求的通道安排,法院认定其通道安排无效后,如何划分委托人与受托人之间的责任承担,目前来看尚不明确。

在大资管“穿透式审查”的趋势下,司法实践强调对信托公司开展和参与的通道业务等融资活动,要以其实际构成的法律关系确定其效力并在此基础上依法确定各方的权利义务。[29]

按照上述逻辑,实际交易安排为不符合监管要求的通道安排被认定为无效后,法院可能依据《民法总则》第一百四十六条第二款关于通谋虚伪表示的规定,认定通道类信托合同整体、自始无效。此时,受托人的责任承担主要包含:(1)根据《合同法》第五十八条的规定,委托人与受托人互负返还义务,即委托人提前支付的定金及管理费用等,受托人应予返还;(2)受托人或根据过错程度,承担相应损失赔偿责任。[30]

在上述路径下,对受托人责任承担的认定已经脱离信托法信义义务的规范范畴,转由合同法的规定进行处理,其合理与否,值得关注实践的检验。

文中引用:

[1]万子芊.对资管新规关于通道业务相关规定的理解与思考[J].金融法苑,2018(02):101-115.

[2]李彧.论通道类信托中受托人的职责[J].北华大学学报(社会科学版),2016,17(04):72-76.

[3]赵廉慧.信托法解释论[M].北京:中国法制出版社.2015. 307

[4]2017年银监会发布的《信托业务监管分类试点工作实施方案》不再采用“事务类信托”的表述,而是采用“被动管理类信托”。

[5]银监发[2010]72号《中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》

[6]在2017年6月21日举行的2017陆家嘴论坛最后一场题为“金融监管与金融创新的协调与平衡”的全体大会后,银监会信托监督管理部主任邓智毅向澎湃新闻等媒体表示,“有一些善意的通道是必须鼓励的,但是我们反对进行空转、进行以钱赚钱,恶意的通道我们必须坚决进行遏制”。

[7]北京北大高科技产业投资有限公司、光大兴陇信托有限责任公司借款合同纠纷二审民事判决书

[8]南昌农村商业银行股份有限公司、内蒙古银行股份有限公司合同纠纷二审民事判决书

[9]雷继平 再论司法裁判与监管标准之趋同,https://www.kwm.com/zh/cn/knowledge/insights/re-discussion-on-he-convergence-of-judicial-judgments-20190725

[10]2017年8月最高人民法院发布的《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》明确指出,对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和各方的权利义务。

[11]雷继平.司法监管化对资管市场发展的影响[J].金融法苑,2018(02):38-40.

[12]汪毅. 营业信托纠纷裁判应重视监管作用[N]. 人民法院报,2019-08-17(002).

[13]《最高人民法院关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》第四条及第六条

[14]不论是内涵还是外延都存在模糊性,因此在学理上,社会公共利益被认为属于典型的不确定性概念。梁上上.公共利益与利益衡量[J].政法论坛,2016,34(06):3-17.

[15]福建伟杰投资有限公司、福州天策实业有限公司营业信托纠纷二审民事裁定书

[16]上海佳晔苌清股权投资基金管理有限公司与魏烁骥委托理财合同纠纷二审民事判决书

[17]方丽斌、义乌市金瑞投资有限公司与公司有关的纠纷二审民事判决书

[18]在我国现行法律法规中,无论是公法还是私法,有关社会公共利益的条款均未对其内涵或外延进行界定。李岩.公序良俗原则的司法乱象与本相——兼论公序良俗原则适用的类型化[J].法学,2015(11):54-68.

[19]万子芊.对资管新规关于通道业务相关规定的理解与思考[J].金融法苑,2018(02):101-115.

[20]赵廉慧:《仍应尊重规范层级的逻辑》, http://www.sohu.com/a/236110475 690952

[21]2018年10月,最高院民二庭副庭长关丽法官在《强监管背景下的金融商事审判》的主题演讲。

[22]赵廉慧.信托法解释论[M].北京:中国法制出版社.2015. 308

[23]刘进一.从新沃基金案看通道的含义与监管[J].金融法苑,2018(02):116-129.

[24]胡萍.通道业务中受托人义务如何界定[N].金融时报.2017.07.10(第008版:信托)

[25]刘进一.从新沃基金案看通道的含义与监管[J].金融法苑,2018(02):116-129.

[26]中国农业发展银行根河市支行、湖北银行股份有限公司合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

[27]万家共赢公司与深圳景泰基金管理有限公司、深圳吾思基金管理有限公司等侵权责任纠纷民事裁定书

[28]甘孜联社、科亨矿业合同纠纷民事裁定书

[29]法发〔2017)22号 最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知

[30]于景灏,通道类信托业务——实体法律关系与受托人责任分析,http://www.sohu.com/a/318366263_159412

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。